- 日 時:10月10日(木)19時~21時

- 場 所:翔の会研修センター(茅ヶ崎市元町3-13 元町魚静ビル1F)

- テーマ:アートで変わる“福祉”~アート×福祉=誰もが自分らしく生きる~

- 内 容:第4回異業種楽習会のテーマは、「アートで変わる“福祉”」。ゲストスピーカーとして、平塚市で障害者が就労するギャラリー&カフェ等を運営しているstudioCOOCA施設長の関根さんと、茅ヶ崎市美術館でインクルーシブデザインの発想によるユニークな展覧会を企画した学芸員の藤川さんをお招きしまた。

- スピーカー・プロフィール:

・関根 幹司さん<株式会社愉快代表取締役studio COOCA施設長>

大学時代、弟さんのピンチヒッターとして参加したボランティア活動の場で一人の障害者との運命的な出会いがあり、大学卒業後、知人の紹介で福祉の世界に就職。アートを通じた障害者の就労事業として、障害者の作品を展示するギャラリー&カフェ等を運営する。

・藤川 悠さん <茅ヶ崎市美術館学芸員>

広島市現代美術館、森美術館、東京都現代美術館の勤務を経て現職。地域とアーティストをつなぐプログラムや展覧会を多数実施。文化庁メディア芸術祭アート部門選考委員(2016-18)、文化庁障害者に向けた鑑賞機会の提供に関する調査研究ワーキングメンバー(2017)、文教大学、女子美術大学の非常勤講師を務める。

-

講演内容

【関根幹司さん】

・関根さんは、初めにスタジオ・クーカの活動を紹介するショートムービーを上映。冒頭、辻堂のテラスモールで開催されたイベントに参加しているスタジオ・クーカのロックバンドの様子が映し出された。このバンドは、利用者(アーティスト)と施設スタッフの構成チームである。

★以下の点線内はムービー内容を見ながらの関根さんの解説

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このアーティストは、1カ月前に米国ワシントンに招かれ、日本大使館で作品を展示している。彼が凄いのは、ワシントンの街に出て行って、ストリートパフォーマンマーとアドリブで歌を歌ってしまうこと。Bさん(男性)は、サルサガムテープというバンドの一員で、普段はギャラリー・クーカの店長をしている。Cさん(男性)は、わざと雑に絵を描いて、僕(関根さん)のところに持ってきて、「雑だねー」と言われることを期待している。自閉的な人の特徴なのかもしれないが、彼の場合は、「否定される」ことを喜ぶ。Dさん(女性)は、スタジオ・クーカの売れっ子デザイナー。つい最近、ワシントンに行き、絵が高値で売れた。彼女は所得が多いので、税金を払っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ここから関根さんの講演内容

ギャラリー・クーカは、平塚市内のビルを借りてオープン。1階がギャラリーで2階がスタジオ。1階には常時5人程度いて、コーヒーを入れたりパンケーキを焼いたりしている。残りの15名は、2階で出番を待っている。1階と2階のスタッフは、時間帯で入れ替わる。

最初から、アートの活動をやろうと思ったわけではない。就労支援をやろうと思って始めた。1人ひとりの利用者にどのような仕事がしたいかを聞いたが、具体的なイメージをもっていなかった。彼らは、養護学校時代の実習中にやった作業か、実習に行った企業での作業を仕事だと思っていた。仕事の選択肢が非常に限られていることがわかった。また、自分の質問に答えられない施設利用者が大勢いた。

そこで、仕事以前に「あなたは何がやりたいのか」を彼らに聞いたら、「ボールペンの組み立て」という答えだったので、本当は軽作業はやりたくなかったが、本人の意思を尊重することを施設運営の基本にしていたので、ボールペンの組み立て作業を始めた。しかし、ボールペンの組み立てができない人もいたので、彼らに「家でやっていることをやってください」と言ったところ、家の中で絵らしきものを描いていたことがわかった。それが30年くらい前の話。当時は、スタジオ・クーカの前身の工房絵(コウボウカイ)の時代。

最初、本人たちは絵を描きたがらず、しぶしぶ始めた。最も活動をいやがったのは、親御さんだった。当時は、今以上にアートと福祉は交わっていなかった。親御さんたちは、異口同音に「これは、落書きかゴミですよ」「子どもの絵を飾られたら、こんなことしかできない障害者と自ら語るようなもの。作品展は絶対やってほしくない」と言った。こういう状況なので、当時は作家名を入れないで作品を展示していた。

最初は、県の障害者施設の集まりの作品展に出品したのだが、そこに集まるのは親御さんたちか施設関係者のみだった。参加者は、自分の子どもの活動の様子や施設事業の内容を確認するために来ているのであって、誰も作品鑑賞には来ていなかった。こういう状況だったので、その作品展に出品するのは止めた。

その後、話し合いの過程で、東京のギャラリーを借りて、作品をアートとして発表していくことになった。銀座、原宿、渋谷などの画廊を回って作品展を開く場所を見つけた。原宿の画廊に1週間で24万円の使用料を払って作品を展示した。都内の画廊には一般人は来ず、買う気満々のコレクターや美術大学の学生など専門家が来る。その時作品は数点売れたが、収支は大幅な赤字になった。

作品が売れたことに施設のスタッフは喜んだのだが、一番喜んだのは親御さんだった。その後、作品展を重ねる度に売れる作品が増え、出品する利用者の評価も高まっていった。画廊で作品が売れる前は、「絵を描く行為は遊びであり、非生産活動である」という意見がほとんどだったが、作品が売れるにつれ、次第にこうした声は影を潜めていった。

以前、利用者が家で絵を描くことを躊躇していたのは、彼らの作品が「表現」として親御さんに認められていなかったからではないかと思う。当時は、「落書き・ゴミ」としか見られていなかった。だから、(利用者)本人も絵を描くことに積極的になれなかったし、表立って「やりたい」と言えなかったのではないか。

次第に親御さんの「作品展をやめて欲しい」という声がなくなり、画廊へのお客さんの数も増えていった。やがて、福祉施設に、同業者や行政などの福祉施設関係者以外の人も来るようになった。ある時、九州から電話があり、「東京の画廊に行くついでにアトリエを訪問して、作家さんに会いたい」との内容だった。福祉施設において、お客さんが利用者本人に会いに来ることはまずない。福祉と直接関係のないお客さんを含めて、年間500人くらいの訪問者が来てくれるようになった。

こういう状況の中、作品をつくる本人たちは有頂天になった。それまでアートに興味のない利用者も作品をつくりたいと思うようになり、作家が増えていった。企業からの仕事も増え、なんとか作業収益があがるようになってきた。また、作家のDさん(冒頭で説明のあった女性)は、高額で作品が売れ、税金を払うようになっている。

ある時、重度の自閉症のある作家(元施設利用者)が、新聞の「ひと」欄に載った。重度の自閉症児を持つ母親(山形県在住)がその記事を見て、「重度の自閉症があっても、活躍できる可能性がある」と確信し、山形県庁の福祉政策課職員に「現場をぜひ視察して欲しい」と訴えた。その結果、山形県庁の職員が施設を訪れた。

福祉の仕事は、人類史上いつから始まったのだろうか。福祉の制度が確立した「近代から」というのが通説だが、先日NHKで放映された「人類の誕生」という番組を見ていたら、「歯のない状態で長年生きた人の骨が見つかる」シーンがあり、その人間は介護をされていた可能性があるのではないかということだった。その骨の発見は、180万年前。人類が農耕を始めたのが1万年前。アート(ラスコーの壁画)を始めたのが2万前。ということなので、アートよりも介護の方が先に始まったと思う。何故介護にこだわるかというと、動物の中で弱った仲間を助ける習性があるのは人間だけだから。他の動物は、弱った仲間は置き去りする。

介護が180万年前に始まったかどうか本当のことはわからないが、ある時、人類が弱った仲間を助ける行為を始めたことは事実。ケアという行為は、人類にとって何よりも重要だと感じている。最近、進化人類学の先生と知り合ったので、自分の仮説の真偽を確かめて来ようと思う。

アートの原点は、ケアにいくのではないかと思う。「人間は何のために生きているか」という答えはないが、それでも人は何のために生きるかを考えてしまう。我々は命をつなぎ、色々な制度をつくってきたが、今の社会を見る時、(僕は)介護を中心に作ってきたとしか思えない。

年金も保険も、資本主義自体も、「どう弱者と助け合うのか」ということから始まっているのではないか。3年前に「やまゆり園」で事件が起き、「生産性のない人間は生きている意味がない」ということが言われた。生産性って何と考えた時、モノづくりや金を稼ぐことだと思われがちだが、本当は資本主義も助け合うというところからスタートしたのではないかと考えている。税金は、誰かが困った時に使おうよということで、多分社会は動いている。

ケアの現場には、必ず施設としてのミッションがあるはず。しかし、そのミッションは職員だけのものではなく、利用者を含めた「施設全体のミッションとは何か」を考えるべき。スタジオ・クーカは、世界平和をミッションにしたいと思う。利用者も職員も、そのミッションに向けてケアということを考えていく。利用者こそが、ケアを考える主体ではないか。

全人類のクオリティ・オブ・ライフを考えたとき、障害者や高齢者をどうケアするかということを起点にしていかないと、全人類の幸せはあり得ないと思う。福祉施設がどう発信していけるかが、全人類のクオリティ・オブ・ライフを左右する。様々な利害関係が絡む戦争を止めることは容易ではないが、「戦争って、おかしい」と言えるのは、障害者しかいないのではないか。

【藤川悠さん】

5年前から茅ヶ崎市美術館勤務。専門は現代美術で、現在は美術館で展覧会を企画する仕事をしている。美術館自身のミッションもあるが、学芸員1人ひとりも自分の専門やミッションをもっており、私は、美術館で、「新しい価値観、異なる価値観、多様な見方を提示きるような」展覧会を目指している。そして「美術館内の非日常といわれる空間で鑑賞を終わらせるのでなく、鑑賞体験が日常空間にも戻っていくこと」を前提に展覧会を企画している。さらに、「美術館での作品との出会いが、人の退化しそうな根源的な部分を呼び起こすスイッチとなる」ような展覧会を目指している。

今回の企画展「美術館まで(から)つづく道」展は、「MULPA(マルパ)」というプロジェクトがきっかけだった。「MULPA:Museum UnLearning Program for All/みんなで“まなびほぐす”美術館―社会を包む教育普及事業―」とは、(公財)かながわ国際交流財団の呼びかけにより、神奈川県立近代美術館、平塚市美術館、横須賀美術館、茅ヶ崎市美術館の4館が協力して、これまでミュージアムにアクセスしにくかったと思われる人に対して美術館に何ができるかをゼロベースから考えるプラットフォーム型のアートプロジェクトとして始まった。2017年7月に開催された第1回フォーラムには100名くらいの人が集まった。私(藤川さん)も招かれて参加したそのフォーラムには、車椅子ユーザー、視角障害者、聴覚障害者、外国にルーツも持つ方々、福祉関係者、美術関係者、教育関係者が参加した。

フォーラムのアイスブレイクで、「最近ハッとしたことは何ですか」という質問があり、それに対して、ある弱視の方が、「茅ヶ崎市美術館までの道が迷路みたいで、楽しかった」と発言した。実は、美術館の受付係は、来館者から「駅から美術館までの道順がわかりづらい」というご意見を受けていたので、弱視の方のこの発言は、フォーラム終了後もずっと自分の胸に刺さっていた。「迷路みたいで、楽しかった」という発言が、まるで世界の新たな見方を提示してくれたように感じた。

そこで、茅ヶ崎市美術館までの道がわかりにくいという状況を、異なる認識・価値観からとらえなおすことができないかと考え、この展覧会を構想した。最初に、インクルーシブ・デザインの手法を使ったフィールドワークを実施した。インクルーシブ・デザインとは、高齢者、障害者、外国人など、従来、デザインプロセスから除外されてきた多様な人々を、デザインプロセスの段階から巻き込むデザイン手法のことである。

インクルーシブ・デザインの手法を用いて、これまでハード面で語られることの多かったアクセス問題に新たな切り口から迫ることができないかということを考えた。そして、「美術の表現」として、これを社会に提示していくことを軸にすえて、全員の気づきをもとに展覧会を立ち上げることを目指した。

アーティストと研究者、障害のある人、小さな子など、いわゆるマイノリティと思われることの多い人々と一緒に街を歩き、その気づきから作品をつくっていくことを大きな流れにしていた。表現者は対象をありのまま観察する。歩く道中に気付いたことをメモにとり、キーワードを抽出する。そして、キーワードから簡単なアートワークを実施するというのが1日の流れである。そして、フィールドワークを終えて約1年半後に展覧会を開催することになった。

フィールドワークは4回にわたって実施した。第1回目は聴覚障害者の方、メディアアーティスト、音空間デザイナーが一緒に茅ヶ崎の道を歩いた。第2回目は2歳の女の子とそのお母さん、画家という組み合わせで歩いた。フィールドワークの詳細は配布させていただいたリーフレットや美術館ブログに掲載されているので、ぜひ見て欲しい。フィールドワークを終えた後に、アーティストは作品をつくっていくのだが、フィールドワークを経てからの「意識の変化」が作品づくりには重要なポイントとなった。

私が専門とする現代アートは、「分からない」と言われることが多いのだが、今の時代は、「よくわからないこと」を次の好奇心につなげることが難しくなっているような気がする。そこで、この企画を通じて、「迷う、分からない」というネガティブなイメージの変換を目指したいと思った。

第3回目の盲導犬ユーザーとのフィールドワークの中で、こんな気づきがあった。フィールドワークの実施前、盲導犬ユーザーは視覚障害があるので、ゆっくり歩くのではないかと勝手に思っていた。その日は雨が降っていて、アーティストと資生堂の香りの研究者と一緒に雨の中を歩くと、私の予想に反して、盲導犬とそのユーザーは、もの凄いスピードでリズミカルに歩いていった。その様子を見ていた参加者は皆、すごい衝撃を受けた。うらやましいとさえ思った。

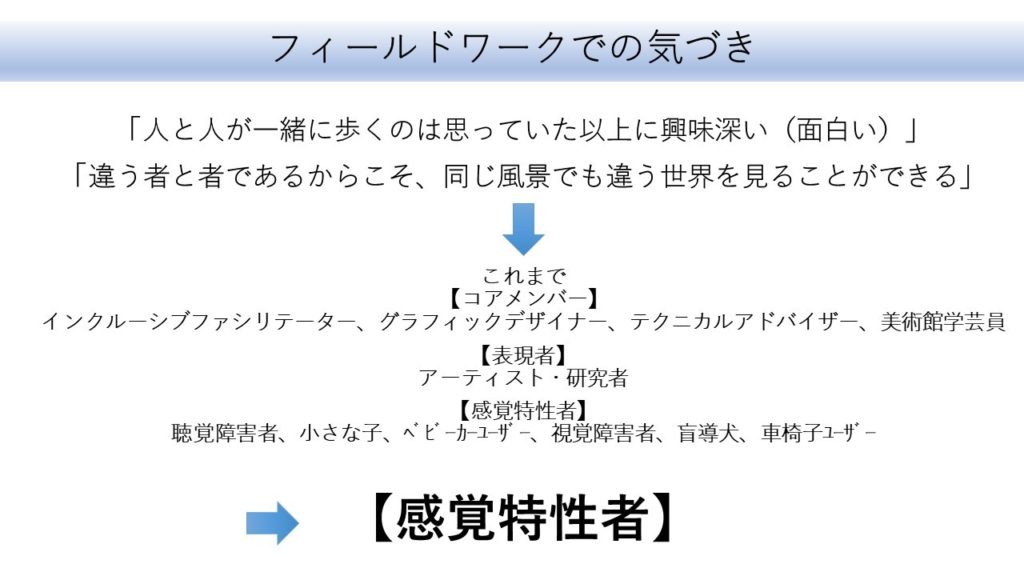

「誰かと一緒に歩くと面白い。違う感覚を使う者同士だとより楽しい。」という方向に考え方がどんどんシフトしていった。同じ道を歩いていても、一人ひとり感覚が違うということが見えてきた。フィールドワークの気づきとしては、人と人が一緒に歩くことは思っていた以上に興味深いということ。そして、違う者であるからこそ、同じ風景でも違う世界として見ることができるということから、障害者ではなく「感覚特性者」という表現がぴたりとくることがわかった。そして、一人ひとり感覚が違うのであれば、全員が「感覚特性者」と言ってもよいのではないかということになった。

「⼀⼈⼀⼈、または⼀緒に、美術館からの出た先の道(=未来)を⾊々な意味での『感覚特性者』となり、物事を捉え直し、⽣きていく術を⾝につけ歩いていけるように。障害者やマイノリティをめぐる「助ける側」「助けられる側」という⼆者の関係性に揺さぶりをかけるとともに、障害の有無を超え、誰もが⼀⼈⼀⼈異なる感覚を持ちながら⽣きる「感覚特性者」であるという観点から、違いを認め合い、ともに歩むことを楽しみ、その価値を捉え直す機会に」展覧会がなればよいと思った。

そして、17名の関係者の人とやりとりをしながら、聴覚障害者には何が必要か、視覚障害者にはどうすればよいかを詳細に検討していった。具体的には、チラシに点字を刻印し、英語を併記。スマホアプリのボイスオーバー(音声読み上げ)機能を使ってテキストを読み上げることができるように会場パネルへテキストデータのQRコードを配置する。視覚障害者用にリーフレットへ「切り欠き」を入れる。聴覚障害者用に筆談ボードとコミュニケーション・ボードの設置。緊急時のための誘導灯の設置。車椅子ユーザーのためにパネルの位置を低めに設置。車椅子ユーザーのために毛足の長い玄関マットを除去するなど、様々な工夫をした。マットの除去によって、清掃員の手間が減り、マットのレンタル料が削減できるという副次的な効果もあった。

さらなるソフト面の工夫としては、職員と受付監視員を対象にダイバーシティ研修を実施した。講師として、車椅子ユーザー、聴覚障害者、視覚障害者に美術館に来ていただいた。玄関までのスロープが長すぎる等のハード面での課題が見えたことに加え、「何をしてほしいかを当事者に聞く、余計なお節介はしない。特別対応をし過ぎない」ということを学んだ。

今回の展覧会「美術館からつづく道」は、⾃⼰の感覚を研ぎ澄まし、多様な物事や他者とどこまで向き合えるかを、⼀⼈⼀⼈に問う展覧会だったといえる。

■茅ヶ崎市美術館ブログ

今回の展覧会が立ちが上がるきっかけや、全4回にわたるフィールドワークの様子がご覧いただけます。

http://www.chigasaki-museum.jp/blog/?cat=29

■展覧会紹介映像(2′34″)

視覚、聴覚、触覚、嗅覚などを使う新感覚のアート作品を、作品協力者の皆さんが体験している様子がご覧いただけます。音楽:原田智弘 撮影・編集:市川靖洋

■香りパレット紹介映像(2′05″)

茅ヶ崎の道で捉えた6つのにおいをヒントに、嗅覚を使った散歩を楽しむ親子の様子が町の風景とともにご覧いただけます。出演:金子有希&萌花 撮影・編集:市川靖洋